02/05/2017

une valeur de bon sens que notre époque de plus en plus intolérante a bien oublié !!!

en effet contrairement à ce qu'elle proclame tous les jours la société actuelle est depuis une vingtaine d'année devenus beaucoup beaucoup beaucoup plus intolérante (et normative, et uniforme et alignée, et répressive envers ceux qui ont l'audace de ne pas s'aligner, on appelle ça maintenant, oh perversion des concepts ! "avoir une conduite citoyenne" !) qu'elle ne l'était avant. Plein de gens y compris des célèbres s'en sont rendu compte ! et plein de monde au quotidien.

alors rappelons les chanteurs de l'époque précédente, déjà morts les pauvres, l'inoubliable pauvre Pierre Vassiliu, ce tendre et rigolard humaniste, (qui avait l'air d'Obelix ! je l'ai vu une fois sur scène à Arras) :

https://www.youtube.com/watch?v=QXbQP6LEjEM

et bien sûr le grand classique, la chanson qui est devenu comme un proverbe, Brasssens :

https://www.youtube.com/watch?v=HPux6uIksUc

(et là aussi LA SEULE occurrence parmi une bonne centaine, qu'il soit permis de télécharger !!!!!!!)

13/04/2017

en 1960

en 1960 toutes les femmes portaient des fichus, qu’on n’appelait pas « voiles islamiques » mais « carrés de chez Hermés », (ni "signes religieux ostentatoires", seuls les fichus rouges des "pionnières" étaient des signes communistes ostentatoires), et s’habillaient exclusivement de belles couleurs florales, souvent vives ; jamais de noir ! À part les veuves ou les vieilles bigotes.

Même les hommes, même vêtus de couleurs ternes, ne s’habillaient en noir que les pédants hyper-sérieux et imbus de leur personne les agents de la Gestapo et les croques-morts.

et partout on fumait on buvait de l'alcool et on roulait, librement, en 2CV

et on chantait des chanson loufoques

et nulle part il n'y avait de caméras de vidéo-surveillance.

Publié dans comme le temps passe !, histoire, libertés, mi iras limake, Société | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

24/01/2017

le choc des deux droites

22/1/2017 le magasine hyper-bourge « Le Point » titre « le choc des deux gauches » non ! c’est le choc des deux droites, je regrette !

Valls est un réactionnaire de droite c’est clair !

Et Hamon son programme c’est du Giscard de 74, relisez le ! et souvenez-vous de 74,(autre preuve un qui a bien vu ça :http://www.agoravox.tv/actualites/politique/article/benoi...) c’est un programme pour bourgeois bobos post 1968 giscardiens, quand le capital sentait qu’il fallait préparer une nouvelle époque pour le troupeau des travailleurs, et surfait sur les nouvelles idées à la mode, maintenant sanctuarisées et devenus la nouvelle religion (écologie, sécuritarisme, etc). Donc la droite libérale.

Quand au « revenu de base», depuis les projets de la Finlande, et les raisons de ce projet ! depuis le ralliement massif des forces de droite, depuis la critique qu'en a faite Bernard Friot, on sait que c’est une réforme de droite, un outil de lutte de classe patronale, « la roue de secours du capitalisme ».

22/09/2016

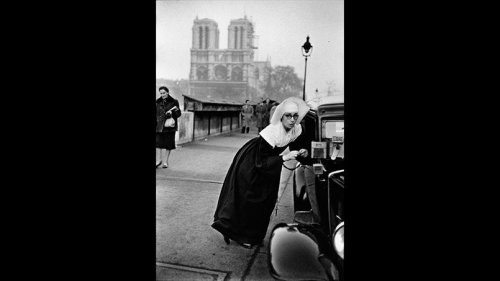

"voile islamique" 1953

voici, photographié en 1953 ce que de nos jours on appellerait un "voile islamique" ....

Publié dans comme le temps passe !, libertés, morale, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

24/04/2016

les Zimmerwald les Kiental de notre époque c'est là que ça se passe

on n'est jamais à la hauteur de son époque, jamais ! en 1915 les gens qui se réunissaient à Zimmerwald, et plus tard les conférences décolonisatrices rassemblées à Moscou, étaient vues comme des ramassis d'extrémistes peu recomandables, seuls les historiens après des générations ont conscience objective des choses et des idées.

Personne en notre époque hyper-censurée, et hypercriminalisarice - vous vous en rendez compte quand-même ? - pas un ne se rend compte en quels lieux sont les pensées progressistes et d'avenir. Par exemple

http://en.mehrnews.com/news/111421/Third-New-Horizon-Conf...

Publié dans comme le temps passe !, histoire, Lutte des classes, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

19/01/2016

du temps où existaient encore une SNCF et où les chemins de fer étaient un service public à visage humain

et non pas une machine orwellienne et fliquée (et où en fait toute la société était à visage humain), où on se sentait dans un pays et "chez soi", une société organisée quoi, pas un camp de concentration capitaliste

une nouvelle en Espéranto, trouvée dans "Paŝoj al plena posedo" de William Auld

Czeslaw Ostankowicz : CELSTACIO

La stacieto estis malgranda kaj sufokaera. Sur la muroj enuis landkonigaj afiŝoj. La horloĝo malfunkciis. Ĝin strekis kruce gluitaj gazetstrioj. Sur la rando de apertita fenestro dormetis kato de fervojisto. Malantaŭ la kasa giĉeto homo suferis pro varmego. Li rekonsciiĝis nur je la voĉo de pasaĝero.>„Kien ?“

„Egale.

"Per la klaso ?

„Egale.“

„Do eble Gzdzin ?“ demandis la kasisto. Li rigardis ne la pasaĝeron, sed fiksitan per kapnajleto horaron pri trajnoj trakurantaj lian stacieton.

„Povas esti Gzdzin“, konsentis la kliento.

„Principe PKP* devus koni la celstacion de siaj klientoj“ grumbletis la fervojisto kaj reiris al la tableto, sur kiu kuŝis biletkajeroj. La kasisto estis malalta sekiĝinta olduleto. Li havis vulpecan vizaĝon de miopulo.

„Do Gzdzin ?“

„Gzdzin.“„Tie estas nun malsvarme. Vi iras, sinjoro, ekzemple per vojo Z. Arbaro, vojetoj, vi plezure laciĝas per tiu arbaro. Vi povas kuŝiĝi ĉe la vojo, kuŝi kaj pensi nenion.“

„Bone“, diris la pasaĝero, „mi ne volas pensi“.

La kasisto komencis plenigi la blanketon.

„Kombinata. Estos kombinata. Al Konopiski ekspreso kaj poste normala.“

„Ne“, oponis la pasaĝero. „Ne povas esti kupeŝanĝo. Mi pensados pri tiu damna kupeŝanĝo kaj mi ja diris, ke mi ne volas pensi. Pri nenio.“

„Aha“, konsentis la kasisto. Li komencis skrapeti la kalvaĵon. Li studis la horaron, kvazaŭ li ne konus ĝin parkere.

„Ĝis la tria dudek tri mi havas por vi, sinjoro, nenion sen kupeŝanĝo. Je la tria dudek tri iras laborista trajno al Wołów.“

„Donu al Wołów“, diris la pasaĝero.

„Per la dua klaso ?“

„Povas esti dua.“

„Mi donos al vi la unuan“, diris la kasisto, „ en la dua povas esti plenplene. En Wołów estas hodiaŭ foiro.“

„Foiro ?“ maltrankviliĝis la pasaĝero. „Mi ne volas vian Wołów. Mi ne volas homamason. Mi volas kvieton. Sen homa ridado, sen kvereloj, sen voĉoj. Sen virinoj, sen amikoj, sen infanoj. Damnon al tia kia vi. Kasisto, kaj ne kapablas vendi bileton al homo.

La fervojisto jesis kompreneme. Vere estis al li domaĝe, ke li ne scias helpi la pasaĝeron. Al liaj devoj apartenis ĝusta priservado de la PKP-aj klientoj. Li estis sperta kasisto. Dum sia vivo li certe vendis milionon da diversaj biletoj kaj pasaĝerojn li havis diversajn. Li ankaŭ pri tiu ne miris. Estis nenio mirinda. Simple estis malbone al la ulo. Tiaj ne konas siajn celstaciojn. Ili fuĝas nenien.

Li aliris la horaron kaj komencis serĉi. Li faris tion kiel gasto en restoracio. La trajna menuo de la malgranda stacieto estis aĉa. Ne estis tro por elekti : Jeżovice, Kąkolin, Barcz.„Mi havas“, li diris kun kontento, „mi havas por vi Pustków. La kvina haltejo post Górów. Arbaro. Du kabanoj sume. De la staciestro kaj arbaristo. La arbaristo surda, maljuna. La virino gastama. Kaj lago. La lago ne kulturata, sovaĝa. Depost la tempo kiam oni donis ĝin al kooperativo ne estas fisiŝtoj. Akva dezerto, ne lago. Povas esti al Pustków.

“„Povas esti“, diris la pasaĝero. „Donu al tiu Pustków.“

“Per la dua ? - demandis la kasisto.

„Per la unua“, diris la pasaĝero.

„Ne“, meditis la fervojisto, „ne valoras. Sep haltejoj, kaj la trajno malplena. Cetere la unua klaso entute ne estas en tiu vagonaro.“

„Donu la duan.“

La kasisto surnazigis okulvitrojn kaj komencis plenigi la duaklasan bileton al Pustków. Kie estas lago, kvieto kaj la gastama virino de la duonsurda arbaristo, kaj kie oni pensas pri nenio. La pasaĝero apogis sin per la kubutoj je la kasa rando kaj rigardis kiel la fervojisto plenigas la bileton.

Ĝuste tiam aliris lin knabino. Ŝi estis juna kaj tre bela.

„Venu hejmen“, ŝi diris al la homo, kiu ne konis la celstacion de sia vojaĝo. „Panjo ploras.“

La kasisto ĉesis plenigi la bileton. Li malfermis la tirkeston, prenis liniilon, almetis ĝin al la biletaj pintoj kaj kruce trastrekis ĝin per dikaj ruĝaj linioj.

el la pola tradukis : Jerzy Grum

PS : PKP = mallongigo de Polaj Ŝtataj Fervojoj

Trovita en William Auld : Paŝoj al plena posedo (progresiga legolibro kun lingvaj ekzercoj) , unua eldono 1968

06/08/2015

c'était l'endroit

Un jour, à l'heure si spéciale où la nuit finit et qu'on sent l'approche du jour, sous le ciel si fascinant de cette belle heure, j'étais sur le chemin de prendre le train pour le premier grand voyage que j'allais faire de ma vie.

Mon père nous avait accompagné ma mère et moi jusqu'à la moitié du chemin vers la gare, puis allait revenir à la maison, où il allait rester seul 2 semaines. On s'est dit au-revoir là, en cet endroit. Et je regardais le ciel et c'était exaltant et émouvant.

Je m'en souviens encore; j'ai reconnu l'endroit après 37 ans

maintenant ça en fait 42

.....

15/07/2015

le déséquippement de la France

*disparition des lignes de chemin de fer

*Et là où il n'y avait pas de train il y avait l''autocar ! partout, jusqu'au moindre village.

et des hotels en face de chaque gare.

Maintenant .....

25/04/2015

nouvelles appellations

Cette année (2015) il n'y aura pas de vacances de Pâques à Pâques, les « vacances » sont un mois après, en mai ! Donc ça ne peut plus être des « vacances de Pâques », appellation de toutes façons interdite par la loi par les temps qui courent ! Comment ils vont faire ? Oh, ben, au lieu que ça soit des Vacances de Pâques, fête de la Résurrection, on va les appeler les Vacances de l'Euthanasie ! ça sera davantage dans le goût du jour.

(d'autant plus que http://miiraslimake.hautetfort.com/archive/2014/02/19/les... )

Publié dans comme le temps passe !, libertés, mort, Philosophie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer

31/03/2015

Marie Bell en 1969 - de nos jours on l'accuserait de porter un "voile islamique" !

*le gag !

on la taxerait de "femme soumise" et ......

de surcroît on lui interdirait de fumer !

(un petit rappel : le tabac tue, la preuve elle est morte à 85 ans  )

)

Qu'est que la liberté, l'humanisme et le bon sens ont progressé dans notre beau pays ! vous trouvez pas ?

Publié dans comme le temps passe !, Films, libertés, morale, Société | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer

Imprimer